-

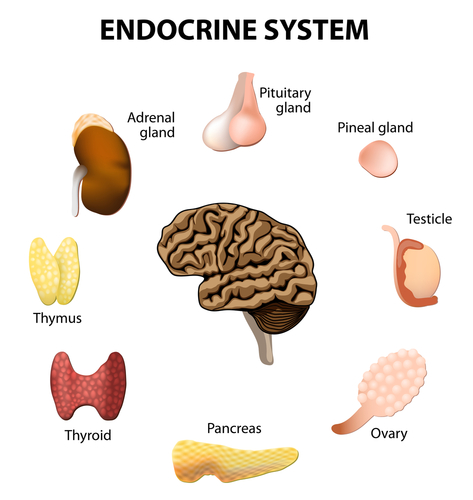

内分泌、ホルモンとは

内分泌 内分泌とは高等生物において、一つの細胞Aが他の細胞B(時には自分自身)に化学伝達物質(ホルモン)を介して情報の伝達を行う機構です。この情報伝達には①ホルモンを産生する細胞、②情報を伝達する化学伝達物資(ホルモン […]

-

脳

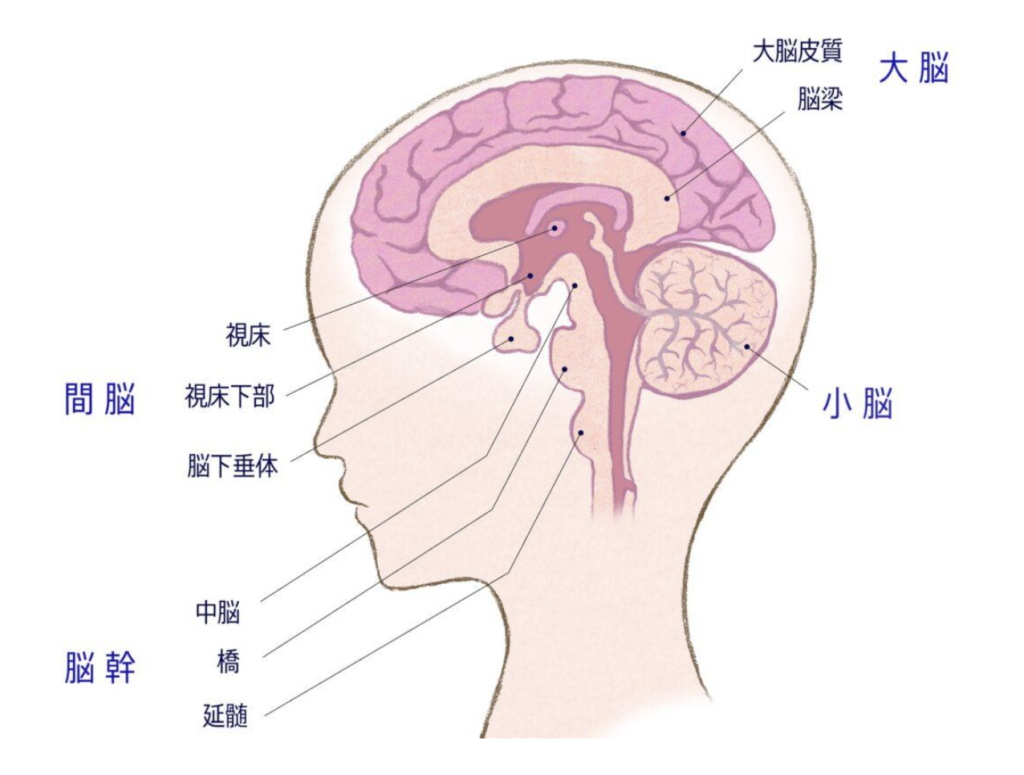

【概要】 大きく分けると脳は大脳、小脳、脳幹に分けることができます。 脳幹はさらに間脳、中脳、橋(きょう)、延髄に分けられます。 大脳が脳全体の80%を占めます。 ご存知の通りとても重要な臓器であるため頑丈な頭蓋骨で守ら […]

-

神経

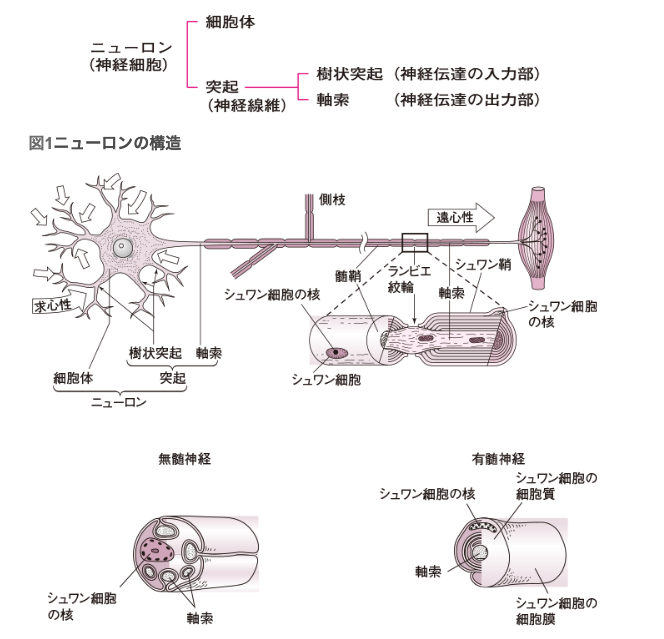

【神経系を作る細胞】 神経系をつくる細胞には神経細胞(ニューロン)とグリア細胞があります。 人間の脳には約850億個存在するとされています。 【神経細胞】 神経細胞(ニューロン)は細胞体とそこから伸びている樹状突起と軸索 […]

-

滑脳症(Lissencephaly)・裂脳症(Schizencephaly)

滑脳症(Lissencephaly) 【滑脳症とは】 滑脳症は滑らかな脳(smooth brain)という意味で、肉眼的には大脳の脳回形成(脳の溝)がなくなる(無脳回(agyria))、あるいは少なくなる(厚脳回(pac […]

-

吃音症(どもり)

「ゆっくり話そう」「落ち着いて」は逆効果! 【吃音とは】 最初の音や音節を繰り返したり、子音を伸ばしたりしてスムーズに言葉を発することができない状態です、いわゆる「どもり」です。医学用語では小児期発症流暢障害、英語ではs […]

-

チック症・トゥレット症候群

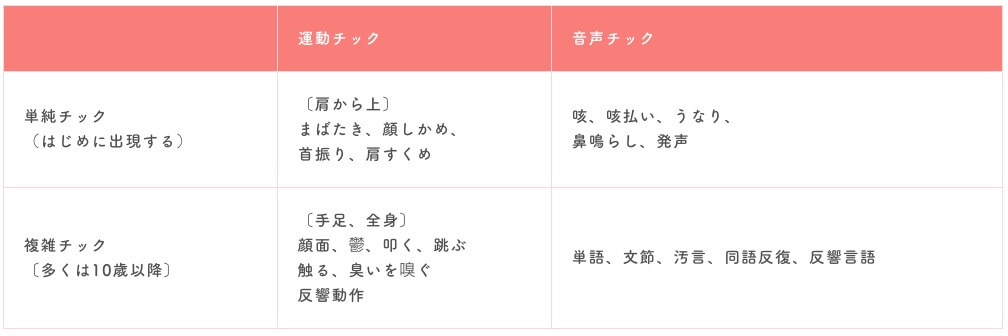

【チック症とは】 急に起こる素早くなめらかな運動のことをチックと言います。 意図的なものではなく、やるつもりがなくてもやってしますものです。 ある程度であれば意志により抑制することも可能です。しかし、抑制を続けると反動で […]

-

小児の頭痛

【片頭痛】 小児にも片頭痛はあります。一般に5〜15歳の小児に発症します。片頭痛の原因は多因子性ですが、遺伝的素因と強く関係しています。約80%に家族歴があり60%は母親に20%は父親に片頭痛の既往歴があると言われていま […]

-

抗ヒスタミン薬

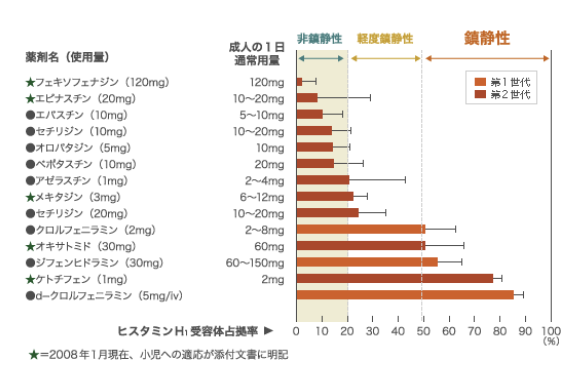

ヒスタミンとは ヒスタミンはアレルギー症状の原因物質として知られています。肥満細胞や好塩基球、クロム親和性細胞などの細胞内に貯留しており、抗原が細胞の表面の抗体に抗原がくっつくことにより脱顆粒を生じ細胞外に分泌されます。 […]

-

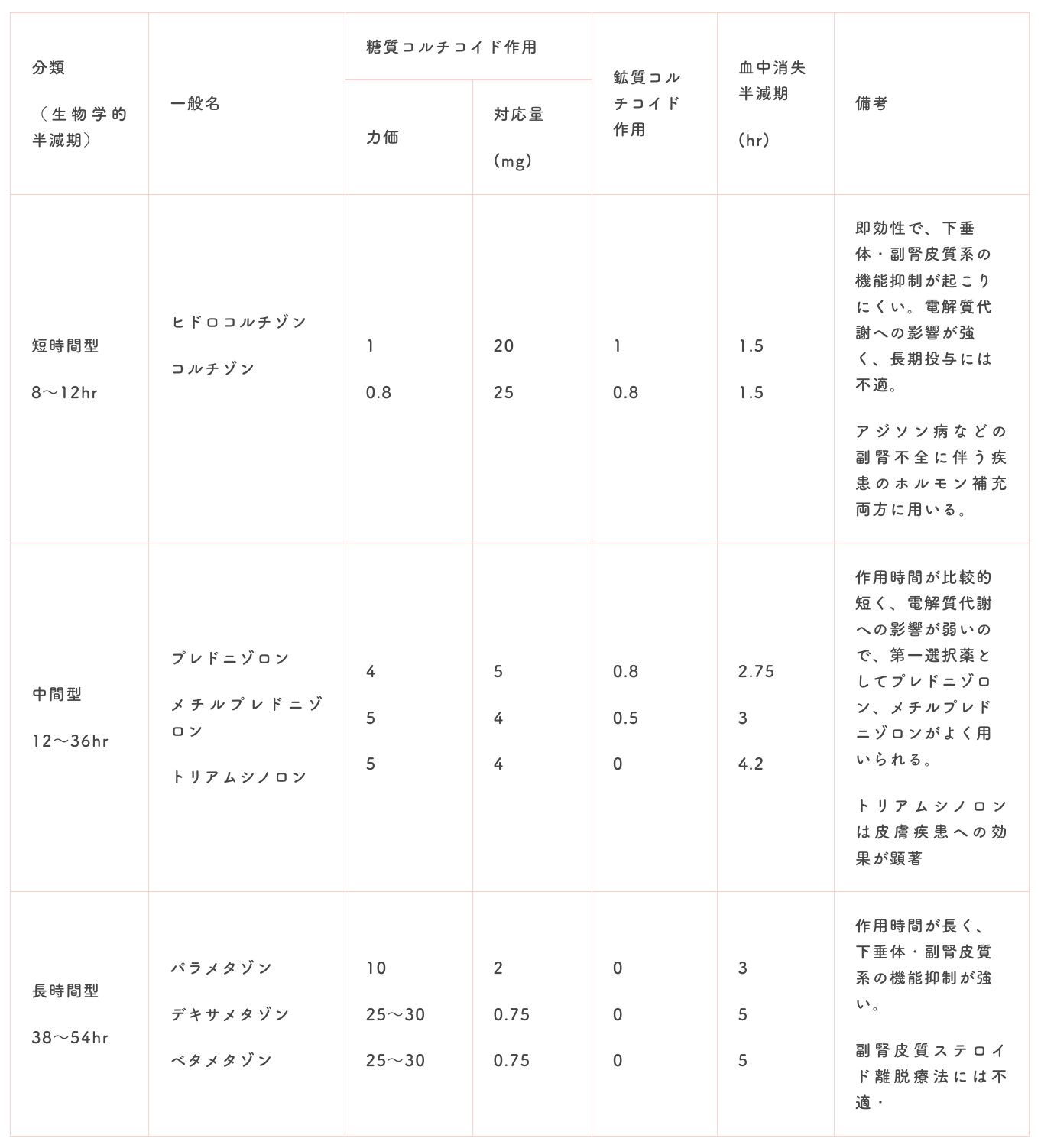

ステロイドとは

ステロイドとは シクロペンタノペルヒドロフェナントレン(ステラン)を基本骨格とし、それに官能基が付随したものを示します。難しいですね。3つの六員環と1つの五員環が繋がった4縮合環構造を取っています。実はコレステロールもス […]

-

成長痛

【成長痛とは】 英語ではgrowing painsあるいはbenign nocturnal pains of childhoodと言います。 10〜20%の子どもで訴えると言います。 両側の下肢(太ももの全面やふくらはぎ […]

-

発熱と解熱剤

【発熱のメカニズム】 人間の体温は脳の視床下部(自律神経の中枢)にある体温調節中枢の働きで一定に保たれています。 ウイルスや細菌が体内に入ると、体は免疫力をフルに使用して対峙しようとしますが、その際に体温が高い方が効果が […]

-

ペルテス病

【ペルテス病とは】 大腿骨の股関節側の骨端の阻血性(血液が十分とどかないこと)壊死で、骨端症の一つとされています。 原因はいろいろ言われていますが、明らかになっていません 【好発年齢】 3〜12歳と幅広いで […]

-

保湿剤

皮脂欠乏症 保湿剤が必要な状態として、皮脂欠乏症があります。これは乾皮症、ドライスキンと同義語と考えて良いと思います。 しかし、皮脂欠乏症の明確な定義はありませんが、皮膚が乾燥して光沢を失い塑像になった状態を示すと思われ […]

-

小児チック症診療ガイドライン2020.

【はじめに】 ガイドラインは公益財団法人日本医療機能評価機構が作成した「Minds診療ガイドライン作成マニュアル2017」に準じてエビデンス総体と推奨グレードを設定しています。ちなみにMindsとはmedical inf […]

-

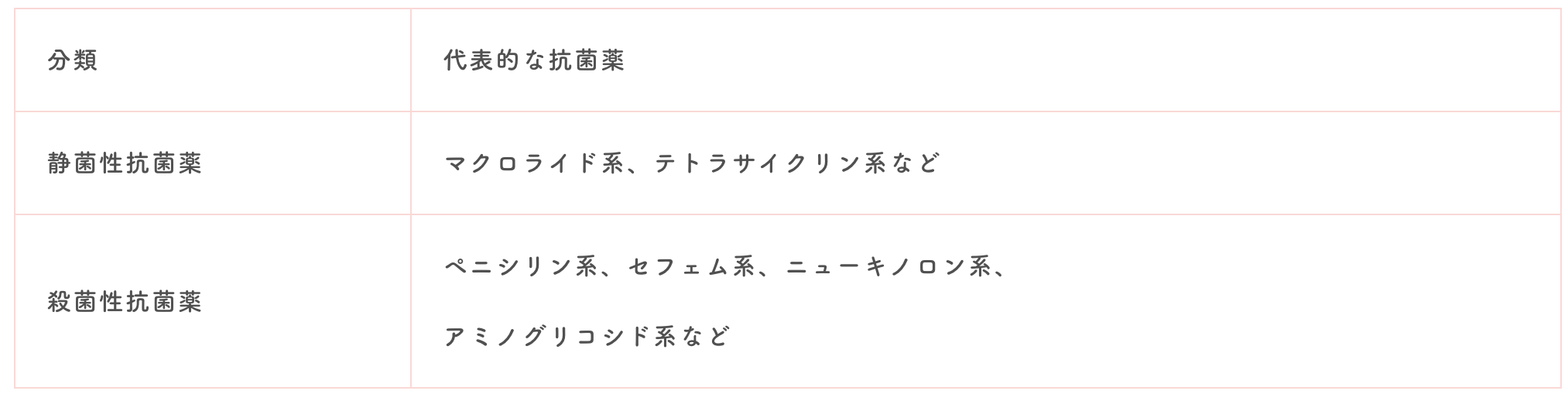

抗生剤・抗菌薬

【感染症治療の基本原則】 まずは診断をつけることです。 その際に 感染臓器はどこか? 原因微生物は何か? 重症度は? を判断することが大切です。 例えば「溶連菌」による「咽頭扁桃炎」で「軽症」という具合です。 感染臓器は […]

-

予防接種予約 ・お問合せ

Tel.03-5477-7736