【ビタミンDとは】

ビタミンDはカルシフェロールという脂溶性のビタミンです。

人間にとって必要なビタミンDには植物由来のビタミンD2と動物由来のビタミンD3があります。

ヒトのビタミンDのほとんどはビタミンD3で、D2はほんのわずかしかありません。

また、ビタミンDの治療には天然型と活性型ビタミンD製剤があります。

天然型ビタミン製剤の方が安全かつ理論的にも良いのですが、日本では処方できるのは活性型ビタミンD製剤のみです。

活性型ビタミン製剤単独投与では、ビタミンDは充足しません。適度の外気浴や食事栄養指導が必要となります。

ビタミンD3は食品によって補給する方法と、日光を浴びることにより体内で合成する方法があります。

【ビタミンD3の働き】

ビタミンD3は腸管からのカルシウムの吸収を促進し、丈夫な骨を維持する働きがあります。

その他にも血液中のカルシウム濃度を一定に保ち、筋肉の収縮、神経伝達を正常に維持する働きもあります。

その結果、免疫系にも影響し、ウイルスや細菌が体内に侵入することも防ぎます。

【ビタミンDの必要量】

乳児のビタミンD摂取量の目安は5μg(200単位)です。

国際ガイドラインでは、1歳までは栄養方法にかかわらず、予防としてビタミンD製剤10μg/日の摂取を勧めています。

母乳のビタミン含有量は粉ミルクの1/3程度しかありません。

現在、乳幼児におけるビタミンD欠乏が問題になっています。

0〜5ヶ月の乳児の52%がビタミンD欠乏という報告もあります。

日本小児科学会からも予防に関して提言が出されております。

【ビタミンD不足で生じる疾患】

ビタミンD欠乏状態になるとカルシウム不足となります。

低カルシウム血症になると強い痛みを伴う筋肉のけいれんがよくみられ、そのほかに錯乱、抑うつ、忘れっぽくなる、唇や指や足のピリピリ感、筋肉のこわばりと疼きなどの症状が現れることもあります。

【ビタミンD過剰症】

高カルシウム血症になると食欲減退、吐き気、嘔吐、脱力感、神経質などの症状がみられる場合があります。

また高カルシウム血症や腎障害、骨や歯以外の軟組織の石灰化障害などの健康障害が起こる可能性があります。

【ビタミンD欠乏の予防・治療】

ビタミンDは食事と皮膚での合成で作られます。

食事から

乳児のビタミンD摂取の目安は5μg(200単位)です。

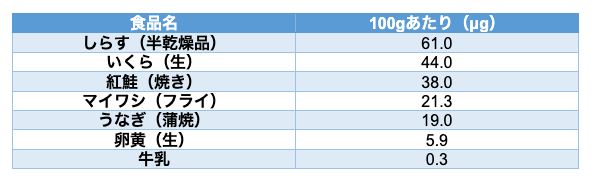

下記のビタミンDの多い食品を摂るようにしてください。

カルシウムも一緒に摂取することも重要です。

国際ガイドラインでは、1歳までは栄養方法によらず、予防にビタミンD製剤10μg/日摂取を勧めています。

乳幼児用のサプリメントとしては「ベビーD」が市販されています。

医療機関専売商品に「ベビーD200」があり、より効率的に摂取することができます。

ご希望の方はお知らせください。

皮膚から

外気浴をしてください。

生後2週間くらいから窓を開けで外気を入れましょう。

5〜15分程度で結構です。

生後1ヶ月ころから日光浴も始めます。

15〜20分程度で十分です。

日焼けはさせないようにしてください。

ビタミンDの産生に必要な紫外線はUVBですのでガラスは通りません。

【日本小児科学会からの提言】

・胎児のビタミンD充足度は、母体の充足度と比例する。妊婦に対してだけでなく、将来を見据え小児科・青年期からビタミンDを充足させるような生活・食事習慣を確立する。

・母乳のビタミンD含有量は少ないが、ビタミンD充足の目的で母乳栄養が妨げられることがないようにする。

・適度の外気浴、外遊びを行い、紫外線防止のための過度の日焼け止めの使用を行わない。

・補完食(離乳食)の開始を遅らせることなく、適切な時期に開始する。

・ビタミンDだけでなく、カルシウムの適正な摂取を行う。

・ビタミンD欠乏のリスク要因となる生活環境・食事環境の改善が困難な場合には、天然ビタミンDの乳児用サプリメントの摂取を考慮する。過剰摂取の危険を回避するためにも、説明文書の用法・用量に従い、医師の指導のもと、摂取することが望まれる。

【ビタミンD3を多く含む食品】