【概要】

骨は1型コラーゲン、オステオカルシンなどの色々な蛋白からなる骨の基質に、Ca、Pを中心とするミネラルが沈着してできています。

このミネラルの沈着を石灰化と呼びます。

骨は常に代謝をしていて、古くなった骨は壊され(骨吸収)新しい骨が作られます(骨形成)。

小児では骨形成が骨吸収を上回ることで身長が伸びます。

くる病は骨の石灰化が障害された結果、石灰化していない骨基質(類骨)が増加した状態です。

くる病は小児の疾患ですが、骨軟化症と異なる点はくる病では成長軟骨帯での石灰化が障害されている点です。

ちなみに骨粗鬆症は骨基質が減少した状態です。

鉄筋コンクリートでいえば、鉄筋がもろくなったのが骨粗鬆症、コンクリートが少なくなったのがくる病や骨軟化症です。

【種類】

大きく分けると

・ビタミンD欠乏性くる病(体内のビタミンDが不足している)

・ビタミンD依存性くる病(ビタミンDが体内で働かない)VDDR

・低リン血症性くる病(ビタミンD抵抗性くる病)(腎臓でのリンの再吸収がうまくいかない)HPR

に分類されます。

それぞれの病気に関してはこれから述べていきたいと思います。

ビタミン欠乏性くる病

【概要】

一般にビタミンは生体内で合成できないので、外界から摂取しなければなりませんが、ビタミンDは例外です。皮膚においてプロビタミンD3(7-dehydrocholesuterol)から紫外線のエネルギー(波長290〜315nmのUV-B)を利用して合成されるビタミンD3も利用されています。

食物として摂取されたビタミンD(これには植物由来のビタミンD2と動物由来のD3の2種があります)および上述した皮膚で合成されたビタミンDは、まず肝臓で25位が、腎臓において1αが水酸化され、1α25水酸化ビタミンD(1α25(OH)2D)になります。

1α25(OH)2Dは最も活性が強いので活性型ビタミンDと呼ばれます。

一方、24位の水酸化を受けて24,25(OH)2D、1α24,25(OH)3Dは不活性な産物とされています。

ビタミンDの摂取不足や日光に当たらないことにより生じるのがビタミンD欠乏性くる病です。

ですからこの活性型ビタミンDを投与することにより治療が可能となります。

【症状】

くる病は骨端性閉鎖前の石灰化障害ですので、骨格の変形や肋軟骨部の腫脹(肋骨念珠)および成長障害などがみられます。

レントゲンでは長管骨骨幹端にスプレッディング(骨端線の拡大)、カッピング(盃状陥凹)、フレイイング(毛ばだち)などが見られます。

低カルシウム血症によるテタニー(血液中のカルシウムやマグネシウムの濃度が低下することにより、手足の筋肉が過敏になり、痙攣やこわばり、しびれなどの症状が現れる状態)、けいれんも見られることがあります。

テタニーを誘発させる手技としてはTrousseau徴候、Chvostek徴候などがあります。

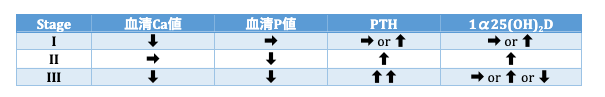

臨床検査所見では低カルシウム血症、低リン血症、高ALP血症、血中PTH高値、血清25OHD低値がみられます。

しかしこれらの所見は同時に見られないことがあるので注意が必要です。

【治療】

アルファカルシトール(アルファロール、ワンアルファ)を0.1μg/kg/日程度が使用されます。

血中、尿中のCaをモニターしながら過剰投与に気をつけます。

カルシウム摂取不足を認めることも多く、経口カルシウム製剤も併用します(1歳なら乳酸カルシウム1g/日を3回に分けて)。

ビタミンD依存性くる病

【概念】

ビタミンDの代謝あるいは効き方(感受性)の障害により、骨に石灰化が起こらず弱くなってします病気です。

ビタミンD欠乏性くる病は通常量の天然型ビタミンD投与で効果がありますが、ビタミンD依存性くる病では効果がなく、活性型のビタミンDが必要となります。

【原因・分類】

ビタミンD依存型1A型:腎臓における1α水酸化酵素による活性化障害によるもの

ビタミンD依存型1B型:肝臓における25水酸化酵素のよる活性化障害によるもの

ビタミンD依存型2型 :腎臓におけるビタミンD受容体の異常によりもの

ビタミンD依存型3型 :ビタミンDの不活性化に関わる酵素(チトクロームP450 3A4)の異常

【遺伝形式】

1型2型は常染色体潜性遺伝形式をとりますが、3型は常染色体顕性遺伝形式をとります。

【症状】

通常生後数ヶ月以内に、くる病所見や、低カルシウム血症によるテタニーやけいれんで発症します。

2型では禿頭(はげ)を伴うことが多いです。

【検査所見】

低カルシウム血症、低リン血症、高ALP血症、高PTH血症を呈するのはビタミンD欠乏性くる病と同じです。

血中1,25(OH)2Dの濃度は、1型では低値で、2型では高値となります。

レントゲン所見もビタミンD欠乏性くる病と同じです。

高カルシウム尿を伴う低リン血症性くる病との鑑別は、ビタミンD依存性くる病では低カルシウム血症となること、高カルシウム尿症を呈さないことで鑑別が可能です。

【治療】

ビタミンD依存型1型

生理量のビタミンD投与に抵抗(3000〜4000単位ビタミンDの4週間投与の治療に反応しない)するのに対し、活性型ビタミンDを治療に用いれば通常量で治癒させることができます。

アルファカルシドールで初期量0.1μg/kg/日、維持量0.5μg/kg/日程度投与すると早期に血清カルシウム値は増加し、2〜3ヶ月でくる病の骨所見の改善が見られます。

低カルシウム血症が激しい時は乳酸カルシウム0.2〜0.4g/kg/日を併用します。

血中カルシウムおよび尿中カルシウム排泄(尿中Ca/Cr<0.3に維持)をモニターしながら調節します。

ビタミンD依存型2型

活性型ビタミンDの大量投与ですが、その治療量には個人差があります。

遺伝子型からある程度治療反応性が予測できますが、効果が期待できないと判断されたら活性型ビタミンD製剤は中止して、大量経口カルシウム製剤を行い、効果がなければ、頸静脈的にグルコン酸カルシウム(カルチコール)点滴が必要なこともあります。

また、経過中に自然寛解することもあります。

ビタミンD依存型3型

早期発症のくる病、血中25OHD値の低下、血中1,25(OH)2D値の低下が認められ、既知の遺伝子異常が認められないことから発見されました。

チトクロームP450 3A4(CYP3A4)は成人の肝臓で優位に発現する酵素で、生理的条件ではビタミンD代謝に及ぼす影響は限定的ですが、この遺伝子の一定の変異(p.Ile301Thr)はビタミンDを不活性化する機能を新たに獲得する機能獲得型変異であることが示唆されています。

高容量の活性型ビタミンDが必要とされています。症例数が少ないので詳細なことはわかっていません。

低リン血症性くる病(ビタミンD抵抗性くる病)

【概要】

血液中のリンが十分量ないために、骨の石灰化が起こらず、骨が痛みを伴うほど柔らかくなり、曲がりやすくなる全身性の疾患です。

【原因】

低リン血症性くる病は線維芽細胞増殖因子23(fibroblast growth factor 23 : FGF23)の二次的過剰産生によることがわかりました。

FGF23 は骨で産生されるリンの利尿因子であり、腎尿細管リン再吸収と、血中1,25(OH)2D濃度の低下を介する腸管でのリン吸収を抑制することにより、血中のリン濃度を低下させるホルモンです。

そのためFGF23関連性性低リン血症性くる病とも呼ばれます。

【遺伝形式】

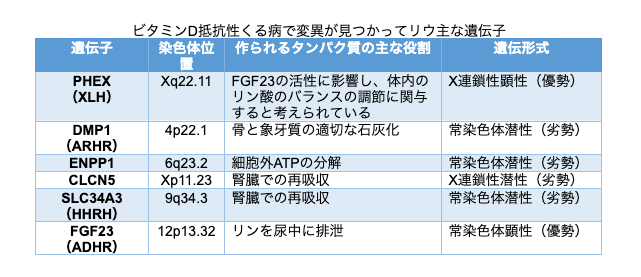

多くの遺伝性疾患が含まれていますが、最も頻度が高いのはX染色体連鎖性低リン血症性くる病(X-linked hypophosphatemic rickets: XLH)です。

XLHはPHEX遺伝子の機能喪失型変異により、骨でのFGF23 の産生が過剰になります。

その他にもFGF23遺伝子そのものの異常による常染色体顕性遺伝形式を取るものや、常染色体潜性低リン血症性くる病でdentin matrix protein 1(DMP1)やectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1(ENPP1)の機能喪失型変異によるものや、Family with sequence similarity 20 member C(FAM20C)の機能喪失型変異によるRaine症候群というものもあります。

しかし全てが遺伝するわけではありません。

【症状】

最も頻度の高い低リン血症性くる病であるXLHの古典的な三主徴は低リン血症、下肢の骨変形、成長障害です。

歩行開始時の下肢変形(O脚)、低身長であることが多いです。

また、歯牙の以上は見逃されやすく、XLHの患者さんはう歯(虫歯)に罹患しやすいです。

【検査所見】

低リン血症、高リン尿症、高ALP血症、高FGF23値を示します。

血清カルシウムは正常です。

ビタミンDの活性化障害があることから低リン血症があるにも関わらず、1α25(OH)2D3値は上昇しません。

副甲状腺ホルモン(PTH)が正常であることからビタミンD欠乏性くる病と鑑別できます。

高カルシウム尿症を伴う遺伝性低リン血症性くる病ではFGF23はむしろ低値を呈します。

【治療】

リン製剤と活性型ビタミンDによる従来治療に対する反応不良例や、二次性副甲状腺機能亢進症などの従来治療に伴う合併症がある例、リン製剤の服用困難などがある場合にはヒト型FGF23モノクロナール抗体ブロスマブの使用が考慮されます。

【トリビア】

「ノートルダムの傴僂(せむし)男」という物語があります。

ディズニーでも映画になり、ミュージカルにもなっています。

では、傴僂(瀬虫)とはなんでしょうか?

「せむし」という言葉は、背骨が弓なりに曲がり、前かがみになる病気や、そのような状態の人を指す言葉です。

語源は、昔、背中に虫がいるために姿勢が悪くなると誤解されていたことによるという説があります。

「ノートルダムの傴僂男」の主人公、カジモトはこのくる病あるいは先天性の側弯症ではないかと言われています。