【感染症治療の基本原則】

まずは診断をつけることです。

その際に

- 感染臓器はどこか?

- 原因微生物は何か?

- 重症度は?

を判断することが大切です。

例えば「溶連菌」による「咽頭扁桃炎」で「軽症」という具合です。

感染臓器はある程度問診から推察します。原因微生物は経験と迅速検査などで判断します。重

症度は所謂バイタルサインなど(意識状態、熱、呼吸状態、心拍数、血圧、CRT(毛細血管再充填時間)など)で判断します。

【コッホの4原則】

ロベルト・コッホは病気と病原菌との関係を客観的に証明する方法として「コッホの4原則」を発表しています。彼は結核による業績により述べる生理学・医学賞を受賞しています。

- ある一定の病気には、一定の微生物が見出されること

- その微生物を分離できること

- 分離した微生物を、感受性のある動物に感染させて同じ病気を起こさせうること

- そしてその病巣部から、同じ微生物が分離されること

1000円札にもなっている北里柴三郎はコッホのところに留学し大きな功績をあげました。

その一つに誰もが成し得なかった「破傷風菌の純粋培養」があります。彼は破傷風を治療する免疫血清を作り上げ、世界で初の伝染病に対する血清療法を開発しました。

その後、北里の同僚がジフテリアの血清療法開発しノーベル賞を受賞していますが、本来は北里が受賞すべきものでした。

【抗生剤と抗菌薬とは】

抗菌薬とは細菌を壊したり、増えるのを抑えたりする薬のことを指します。その中でも微生物が作った化学物質を抗生物質、抗生剤といいます。

それ以外のものはほとんど人工的に作られたものです。ここでは、細菌に対する抗菌作用のあるもののお話をしたいと思います。

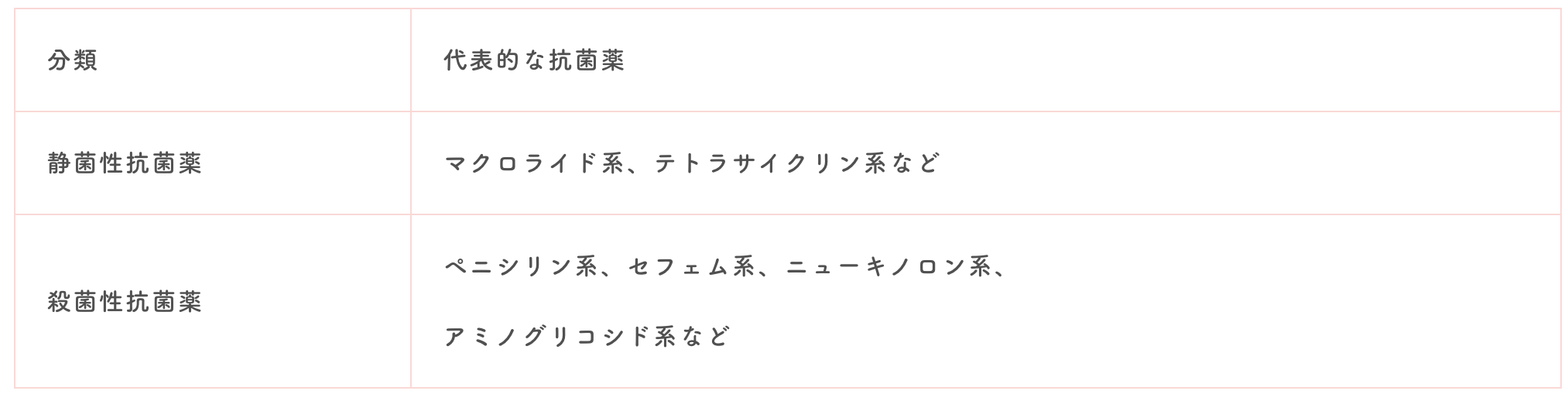

【抗菌薬の分類】

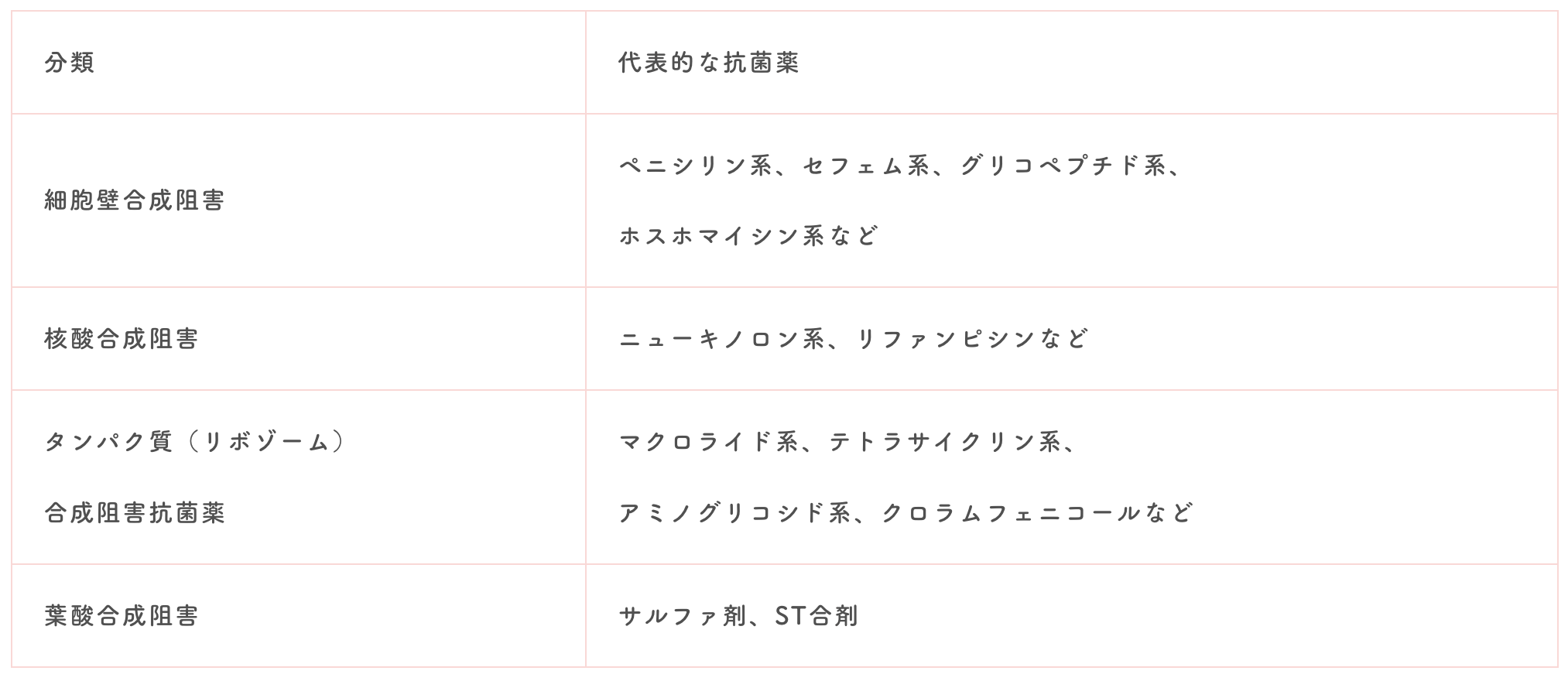

抗菌機序から

静菌性抗菌薬と殺菌性抗菌薬

この分類は絶対的なものではなく、細菌の種類によっては殺菌性と言われる抗菌薬も静菌性に働くことがあります。

生体の防衛機能が十分でないときや病原性が強い細菌による感染症(心内膜炎、髄膜炎など)では殺菌性抗菌薬の使用が必要となります。

しかし、一般的な感染症では殺菌性でも静菌性でも臨床的には違いがないので、気にする必要はありません。

細胞壁合成障害型と蛋白やDNA合成障害型

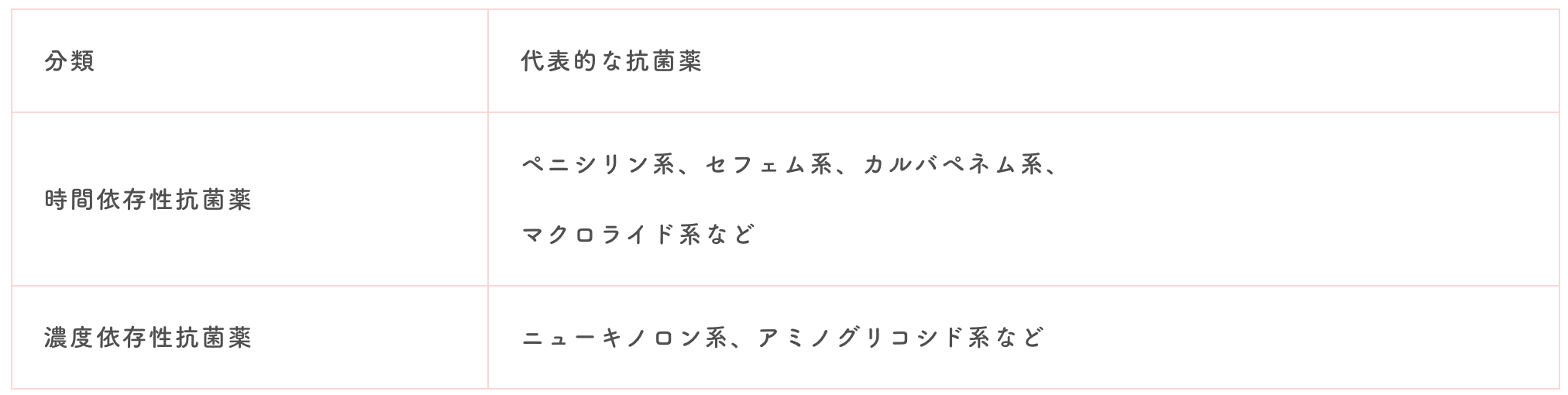

前者は「菌体の壁を壊す作用」で後者は「菌体内に入ってから作用する」ものです。多くは前者が「時間依存性」で後者は「濃度依存性」であることが多いです。

つまり、前者は抗菌薬の効果が発揮される濃度を維持するために頻回に投与することが必要とされ、後者は回数でなく1日1〜2回のみ投与して高い濃度を得る必要があります。

時間依存性の抗菌薬の代表はβラクタム系、濃度依存性の代表はアミノグリコシッド系やキノロン系になります。

バンコマイシンは両方の作用があるため、「時間依存性」「濃度依存性」の両者の要素があります。

薬物動態から

中枢神経や前立腺に移行するもの

抗菌薬は病巣のある場所にたどり着けないと役に立てません。

特に中枢神経には脳血管バリア(Blood-Brain-Barrier)というものがあり、脳に病原菌や有害物質が入らないような機構がありますので、中枢神経の感染症(髄膜炎など)では髄液への移行の良い抗生剤が投与されなければなりません。

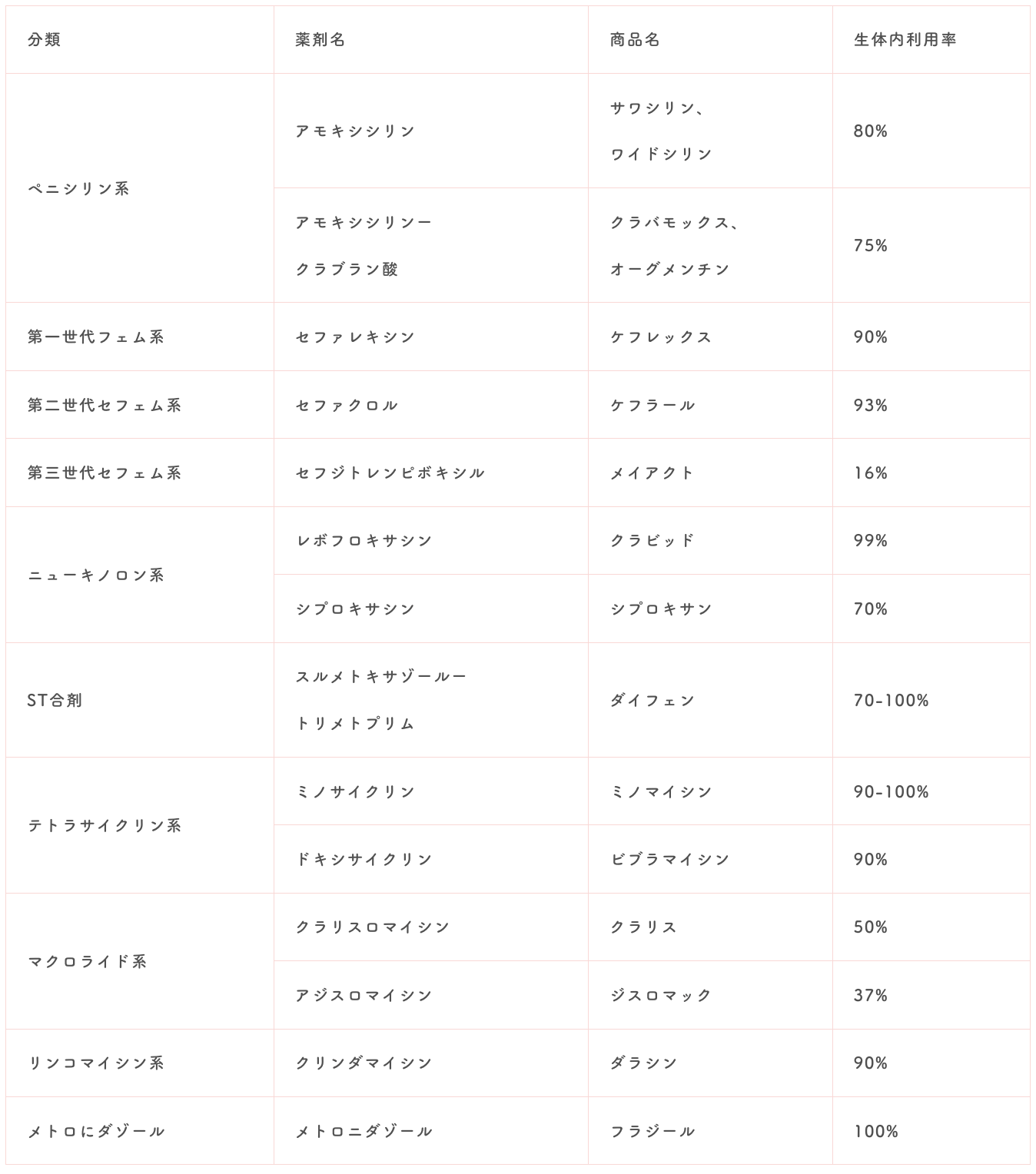

経口投与可能なもの

薬物は消化管から吸収され血液の中に入り、病巣に運ばれなくては効果がありません。すなわち、経口摂取された抗菌薬が消化管からよく吸収され血中に入る抗菌薬が優れたものと言えます。

これを生体内利用率(bioavailability)と言います。

すなわち静脈から投与された抗菌薬の生体内利用率は100%となります。

代表的な抗菌薬の生体内利用率に関してはあとで表にいたします。

代謝経路と投与量の調節(腎代謝と肝代謝)

実際にはこの2つで分類はできませんが、主たる代謝・排泄経路による分類です。

それぞれの機能が落ちているときには投与量の調節が必要になります。

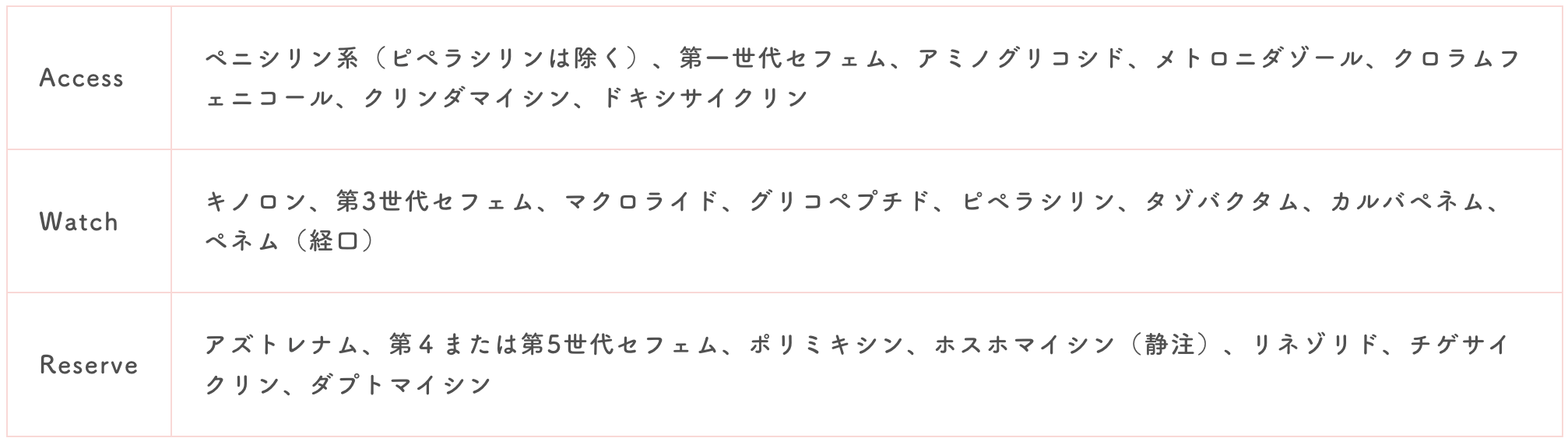

世界保健機構(WHO)の小児における必要不可欠な医薬品のリストによる分類

- Access :感染症治療の第一選択/第二選択で使用されるべき抗菌薬

- Watch :耐性化の懸念から限定して使用されるべき抗菌薬

- Reserve:AccessやWatchに分類された抗菌薬でも治療困難な時に「最終手段」として使用されるべき抗菌薬です。

【生体内利用率(bioavailability)】

上記の表からもわかるように第三世代セフェム系は、とある病院では「だいたいウンコ」と言っているみたいです。

【PK・PD】

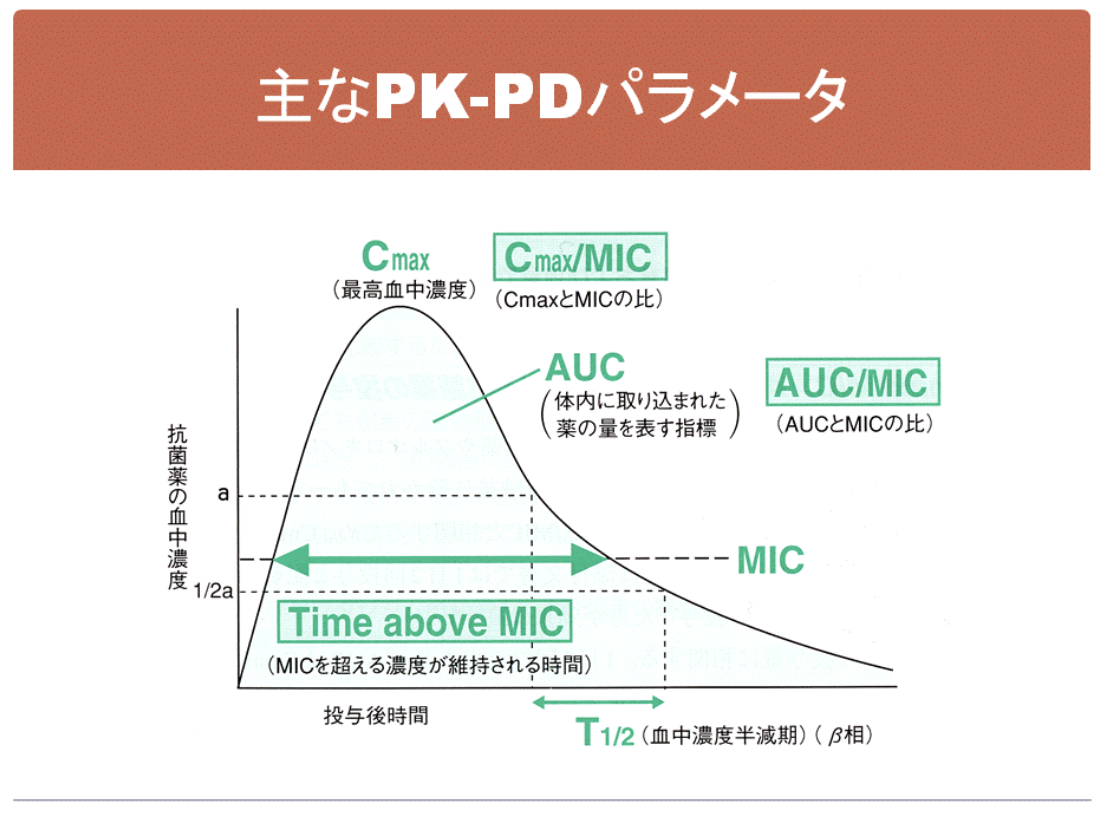

投与された薬剤は、その体内動態としての性質(吸収、分布、代謝、排泄)により、感染部位に到達します(pharmacokinetics: PK)。

一方、感染部位では起因菌の抗菌薬感受性に関連して抗菌薬の作用が発揮されます(pharmacodynamics: PD)。

感染治療には通常、最高血中濃度(Cmax)、曲線下面積(Area Under the Curve: AUC)、および最低血中濃度(次回投与前:トラフ値)を用いてPKを評価します。

また、抗菌活性の指標としては最小発育阻止濃度(Minimum Inhibitory Concentration: MIC)を用います。

つまり、濃度が低くても抗菌作用があるということなので、その病原菌に対して抗菌作用が強いということです。

しかし、いくらMICが低くとも(その抗生剤の抗菌作用が強くとも)感染部位に到達しなければ意味がありません。

Cmax/MIC依存的薬剤とは濃度依存性抗菌薬を、time above MIC依存的薬剤とは時間依存性抗菌薬を示すことになります。

【Post-Antibiotic Effect: PAE】

抗菌薬は細菌への暴露が終了した後に、まだ抗菌活性が持続する現象です。このPAEはほとんどの抗菌薬で観察されます。

この効果が特に長くみられるのは、タンパク質や核酸合成を阻害する抗菌薬、すなわちアミノグリコシド系、テトラサイクリン系、クリンダマイシン、リファンピシン、キノロン系などです。βラクタム系その期間は短く、せいぜい2時間程度です。

PAEの機序は明らかではありませんが、① 暴露を行けた菌体構造が回復し、再生するまでに時間がかかる、② 薬物が菌体の抗菌活性受容体と付いては慣れるまで時間がかかる、③ 増殖を再開するための合成酵素の再生時間がかかる、などが有力とされています。

【Minimum Bactericidal Concentration: MBC 最小殺菌濃度】

菌を殺菌するのに必要な最小濃度のことです。この値が低いほどその菌に対する殺菌作用が強いということになります。

【副作用】

- アレルギー

薬剤によるアレルギーのかなりの部分は抗菌薬によるものと言われています。特に即時型アレルギーはペニシリンが多いです。 - 腎毒性

アミノグリコシドやバンコマイシンなどが有名です。 - 骨髄抑制

クロラムフェニコール、ST合剤、バンコマイシンが代表的な抗菌剤です。 - 妊娠中・授乳中の使用

程度の差はありますが、ほとんどの抗菌薬は胎盤を通過し母乳に移行します。その使用が十分正当化されることが必要です。一般的にペニシリン、セフェム系、マクロライド系、ピラジナミド以外の抗結核薬は妊娠中でも安全です。 - その他

肝障害、耳毒性、電解質異常などそのほかにもいろいろあります。

小児においてはトスフロキサシン(オゼックス)以外のキノロン系の抗菌薬は、動物実験により関節障害を認める可能性があるため禁忌となっています。体重が成人と同じであっても発達に伴う生理的変化の影響を受けるため注意が必要です。