ヒスタミンとは

ヒスタミンはアレルギー症状の原因物質として知られています。肥満細胞や好塩基球、クロム親和性細胞などの細胞内に貯留しており、抗原が細胞の表面の抗体に抗原がくっつくことにより脱顆粒を生じ細胞外に分泌されます。分泌されたヒスタミンはヒスタミン受容体とくっつくことにより血圧降下、血管透過性亢進、平滑筋収縮、血管拡張、腺分泌促進などの薬理作用をきたします。その結果、蕁麻疹や花粉症などのアレルギー症状をきたします。

ヒスタミン受容体は現在までに4種類見つかっています。

H1受容体:平滑筋、血管内皮細胞、中枢神経などで発現し、炎症やアレルギー反応に関わっています。

H2受容体:消化管の細胞にあり、胃酸の分泌に関わっています。

H3受容体:中枢神経系などで発現し、ヒスタミン、セロトニン、ノルアドレナリンなどの神経伝達物質の放出を促進します。

H4受容体:胸腺、脾臓、小腸などで発現が確認されています。H1受容体拮抗薬で抑えられない痒みにH4受容体が関与しているのではないかといわれているが、詳細な働きはまだわかっていません。

抗ヒスタミン薬の種類

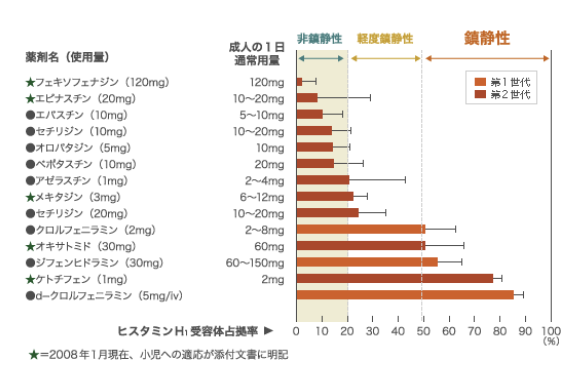

抗ヒスタミン薬には抗コリン作用や鎮静作用が比較的強い鎮静性抗ヒスタミン薬(第一世代)と、眠気、インペアードパフォーマンス(眠気の自覚をトマなわない集中力、判断力、作業能率などの低下)・倦怠感などが少なく抗コリン作用のない非鎮静性抗ヒスタミン薬(第二世代)があります。

抗コリン作用とは、神経伝達物質であるアセチルコリンの作用を遮断する作用です。アセチルコリンは記憶、学習、集中の助けになります。心臓、血管、気道、泌尿器、消化管の調節も助けます。アセチルコリンの作用を遮断する薬は、これらの臓器の正常な機能を乱す可能性があります。

抗コリン作用には以下の様なものがあります。

- 錯乱

- かすみ目

- 便秘

- 口腔乾燥

- ふらつきと平衡感覚の喪失

- 排尿困難

一方で、抗コリン薬には振戦や吐き気、過活動膀胱を抑える助けになるなど有用な作用もあります。風邪薬での鼻汁・鼻閉への効果を期待するのはこの抗コリン作用です。しかし、通常は抗コリン作用のない抗ヒスタミン薬が出ますので効果は期待できません。

抗ヒスタミン薬の脳内H1受容体占拠率と鎮静性

アトピー性皮膚炎における抗ヒスタミン薬の役割

アトピー性皮膚炎診療ガイドラインによりますと、「抗ヒスタミン薬の掻痒抑制効果は患者個人の重症度や病状などにより異なるため、抗炎症外用薬と保湿薬による外用療法に加えて補助療法としての抗ヒスタミン薬内服の必要性を判断するとともに、開始後は掻痒に対する有効性を評価することが望まれる」となっています。また、「アトピー性皮膚炎の治療には鎮静性および非鎮静性ともに治療効果には差が見られないことから、非鎮静性役を選択する」となっています。

第二世代抗ヒスタミン薬(小児適応があるもの)

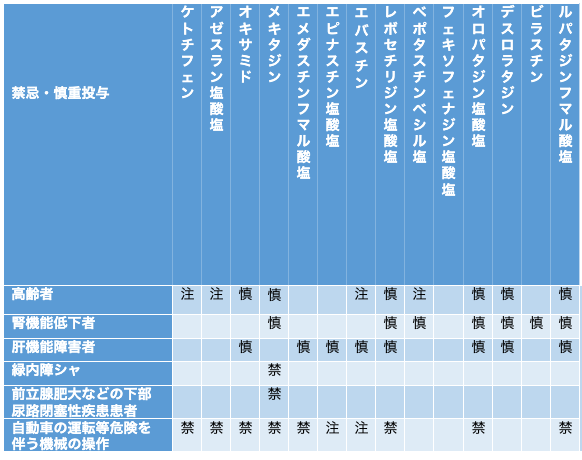

第二世代抗ヒスタミンの禁忌事項と慎重投与